Сандармох, Карелия

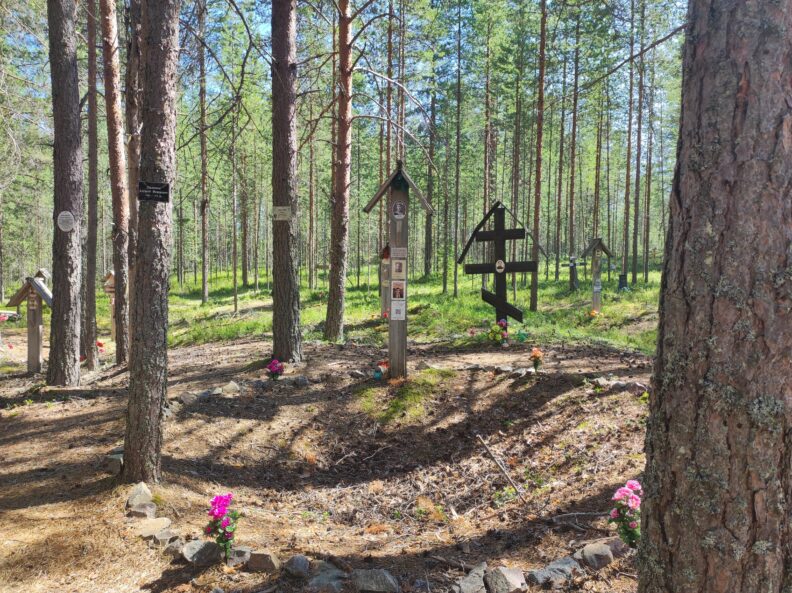

Сандармох — одно из самых известных захоронений жертв массовых репрессий в СССР. Лесное урочище, где в 1937—1938 годах были убиты и захоронены 6 241 человек, находится в Карелии в 19 километрах от Медвежьегорска. Захоронения обнаружили здесь в 1997 году во время совместных поисков петербургского и карельского «Мемориалов». В том же году здесь открыли мемориальный комплекс: к месту захоронения проложили дорогу, над могилами установили деревянные столбики-голубцы, построили деревянную часовню. В 2000 году Сандармох получил статус объекта культурного наследия России.

Среди убитых здесь — люди 58 национальностей и почти всех религиозных конфессий: заключенные Беломорско-Балтийского лагеря, трудпоселенцы и заключенные Соловецкой тюрьмы, которых привозили сюда только для того, чтобы расстрелять. В Сандармохе захоронены много финнов и карелов: из национальных операций в Карелии больше всего арестов было по финской линии.

Историки обнаружили в Сандармохе 236 расстрельных ям, в которых тайно захоранивали убитых. Сейчас известно имя каждой жертвы.

В августе 2018 года Российское военно-историческое общество организовало поисковую экспедицию, чтобы найти в Сандармохе захоронения советских военнопленных, расстрелянных финнами во время оккупации Карелии. Сотрудники РВИО эксгумировали 21 тело. Данные экспертизы подтвердили лишь то, что эти люди погибли от выстрела в голову. В 2023 году тела захоронили на Медвежьегорском городском кладбище. Представители общественности настаивают, что раскопки были проведены без должного обоснования и нарушают закон об объектах культурного наследия РФ.

Всплеск внимания к Сандармоху вызвали уголовные дела против двух людей, связанных с сохранением памяти о расстрельном полигоне. Руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев был одним из участников экспедиции по поиску расстрельного полигона и занимался составлением поименного списка жертв Сандармоха. Его арестовали в 2016 году и обвинили в изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Весной 2018 года Дмитриева оправдали по основным статьям обвинения, но вскоре его снова арестовали по еще более тяжкому обвинению в насильственных действиях. В декабре 2021 года срок наказания увеличили на два года, до 15 лет. Дмитриев был признан политзаключённым, в его поддержку развернулась общественная кампания.

В 2018 году также был арестован и обвинен в растлении несовершеннолетнего директор Медвежьегорского краеведческого музея Сергей Колтырин. Он много лет следил за состоянием мемориала, заботился о расчистке леса и поддерживал памятники в нормальном состоянии. Мужчина не раз публично критиковал версию о захоронениях советских военнопленных.

В 2019 года директора музея приговорили к девяти годам колонии общего режима, но в следующем году Колтырина освободили от отбывания наказания из-за тяжелого состояния здоровья. Пока Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию прокуратуры, Сергей Колтырин умер в республиканской больнице №2 УФСИН.

Среди важнейших источников информации о Сандармохе — книга Ирины Флиге «Сандормох: драматургия смыслов», сайт Фонда Иофе «Сандормох. Мемориальное кладбище», где собрана основная информация, а также книги памяти «Место расстрела Сандармох» и «Место памяти Сандармох» с поименными списками жертв, подготовленные Юрием Дмитриевым.

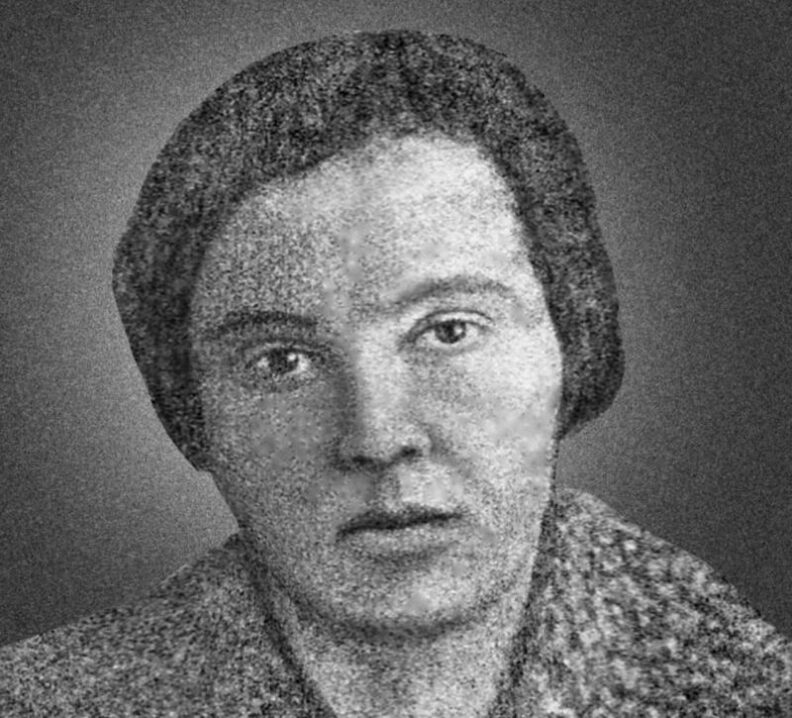

Одна из жертв Большого террора, захороненная в Сандармохе, — коммунистка и товаровед Евгения Быховская. Женщина родилась в 1903 году в Витебской губернии, в еврейской семье.

Когда Евгении было 27 лет, вместе с мужем-инженером она переехала в Германию, где до 1935 года работала товароведом в Торгпредстве СССР в Берлине. Ее муж работал в немецкой фирме. Среди знакомых семьи была Суламифь Ольберг-Браун — бывшая жена коммуниста-троцкиста Валентина Ольберга, ее также расстреляли в Сандармохе.

В 1935 году Быховские приезжают в Москву и селятся в коммунальной квартире на Таганке. Евгения устраивается работать старшим товароведом Союза «Метимпорт».

27 апреля 1936 года Евгению Быховскую арестовали как «члена к/р троцкистско-зиновьевской террористической организации». Возможно, что причиной ареста стало упоминание ее имени в протоколе допроса Суламифь Ольберг-Браун годом ранее. После ареста Евгению держали на Лубянке, потом — в Бутырской тюрьме.

Воспоминания о Быховской сохранились в автобиографической книге Ольги Адамовой-Слиозберг «Путь»: на Лубянке женщины оказались соседками по нарам.

«Первая истина, которую я усвоила, гласила, что в тюрьме главное — это научиться терпению, что меня вызовут или сегодня, или через неделю, или через месяц, что мне никто, никогда, ничего не объяснит.

Я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседками. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой платья.

«Вот это уже, наверное, настоящая шпионка!» — думала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портил нервный тик.

«Я-то не прихожу в отчаяние, — подумала я. У меня-то все выяснится, а ты попалась и не можешь совладать со своим лицом»».

Быховскую приговорили к десяти годам тюрьмы с поражением в правах на пять лет и конфискацией имущества. Осенью 1936 года женщину этапировали в Белбалтлаг, а спустя год особая тройка УНКВД Ленобласти заочно приговорила ее к расстрелу. Вместе с другими узниками 1-го Соловецкого этапа ее этапировали на барже в Кемь, далее — в поселок Медвежья Гора. Евгению Быховскую расстреляли ночью 4 ноября 1937 года в урочище Сандармох.

Левашово, Ленинградская область

Левашовская пустошь — секретный полигон НКВД под Санкт-Петербургом, где с 1937 по 1954 год проводились массовые захоронения расстрелянных людей. За 17 лет здесь закопали не менее 19 тысяч человекДанные «Мемориала» основываются на опросе водителей, проведенном КГБ в середине 60-х, а также на составленной по итогам этого опроса карте. Других документов никто не видел: доступ к ним закрыт. .

История расстрельного полигона началась летом 1937 года, когда Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о проведении широкомасштабной «операции по репрессированию бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников». Ленинградские начальники управления НКВД получили приказ из Москвы о немедленном начале операции. По плану, утвержденному для Ленобласти, за четыре месяца «тройка» должна была приговорить к расстрелу 4 тысячи человек, к заключению в лагеря и тюрьмы — 10 тысяч человек.

Одновременно в стране развернулась массовая операция против «шпионов и диверсантов», тогда же вступил в силу приказ НКВД о репрессировании «жен изменников Родины» и их детей.

В Ленинград поступил отдельный план на расстрелы. Людей часто арестовывали по одним только анкетным данным: за социальное происхождениеПризнак, по которому человека можно отнести к той или иной социальной группе уже с рождения: рабочий, крестьянин, служащий и так далее. , политическое прошлое, по национальному признаку.

К декабрю 1937 года планы на аресты и приговоры были перевыполнены. В 1938 году террор продолжился с новой силой, однако общее число жертв Большого террора в Ленинграде до конца неизвестно.

Захоранивать убитых сотрудники НКВД стали на обнесенном глухим забором участке Парголовского лесхоза возле поселка Левашово. Предположительно тела казненных привозили в Левашово на машинах с августа 1937 по 1954 год. Кладбище оставалось засекреченным до 1989 года. Ленинградское управление госбезопасности содержало его практически в первоначальном виде. На территории сохранились караульное здание и сараи, на земле — накатанные автомобилями колеи.

В 1989 году полигон был рассекречен и получил статус мемориального кладбища. Сейчас в Левашово родственники и потомки убитых установили более 1 300 личных памятных знаков и более 40 национальных, конфессиональных и профессиональных. Это одно из крупнейших в России мест памяти о жертвах советского государственного террора.

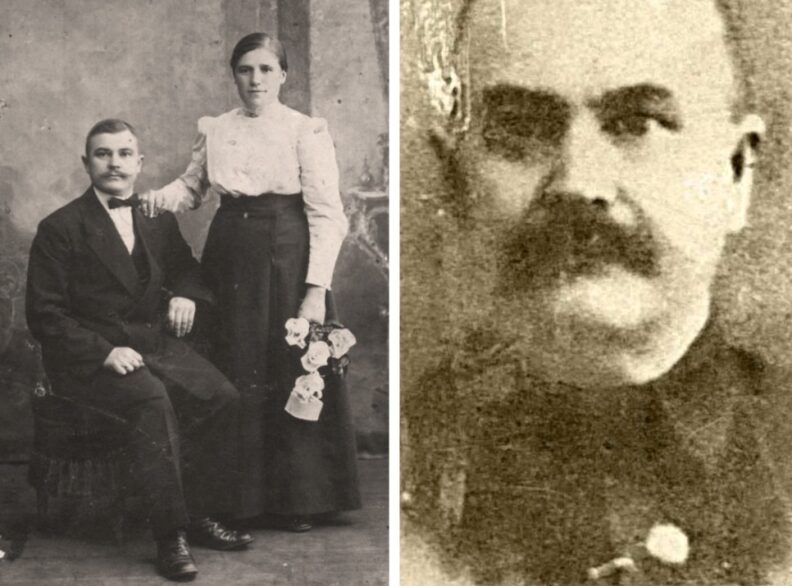

В Левашово среди прочих захоронен Георгий Миеттинен, который родился в 1886 году в финской семье в деревне Лемболово. В браке со шведкой Софией Стенарь родилось три дочери и двое сыновей.

Дома говорили только на финском. Семья была очень музыкальная: каждый умел играть на одном или нескольких музыкальных инструментах. В клубе железнодорожников Георгий Миеттинен участвовал в художественной самодеятельности и играл в спектаклях.

Летом 1935 года семья Миеттинен попала в третью волну депортации финнов-ингерманландцев — тогда людям позволяли выбирать место жительства. Семья направилась в Ленинград. «Пришлось все бросить — засаженные поля, грядки … Продали скот. Все делалось в срочном порядке. Мама оставила записку на дверях: “Прошу не разрушать наш дом”. Осенью приехали, чтобы выкопать картошку (отец выхлопотал справку-разрешение на поездку), но все было вытоптано. Правда, дом разрушен не был…», — вспоминала младшая дочь Хилья-Агнетта.

Спустя два года, вечером 21 октября 1937 года, Георгий Миеттинен был арестован. В дверь постучали трое мужчин и сказали, что его вызывает начальник станции.

«Отец обулся накинул шинель и пошел. Больше мы его не видели. <…> О причине ареста ничего не говорили, только через некоторое время сказали, что его выслали в северные лагеря как врага народа на 10 лет без права переписки», — вспоминает Хилья-Агнетта.

Миеттинена обвинили в шпионаже — якобы он по заданию финской разведки «собирал сведения шпионского характера и проводил финскую националистическую контрреволюционную агитацию». Мужчину расстреляли 16 декабря 1937 года в Ленинграде.

После этого семье дали три дня, чтобы выехать из Ленинграда как семье врага народа. Первое время они жили в Костроме у сестры отца, впятером на кухне однокомнатной квартиры. Снять жилье было сложно: люди боялись иметь дело с «семьей врага народа». Дочери с огромным трудом нашли работу.

В 1958 году дело Георгия Миеттинена прекратили за отсутствием состава преступления, но семье об этом не сообщили. В начале шестидесятых, после многочисленных запросов в военную прокуратуру Ленинградского военного округа, детям сообщили, что их отец умер от цирроза печени в северных лагерях после войны. А в 1995 году пришла справка о том, что Георгий Георгиевич Миеттинен реабилитирован посмертно.

«Моя мама так и не узнала, что ее муж расстрелян, она ждала его и надеялась на встречу…», — вспоминала Хилья-Агнетта.

Дубовка, Воронежская область

Дубовка — одно из мест захоронений жертв Большого террора Воронежа и области. На площади 86 гектаров захоранивали людей, расстрелянных во внутренней тюрьме НКВД Воронежа на улице Володарского.

Поначалу расстрелянных хоронили на Коминтерновском кладбище, но со временем становилось понятно: для убитых нужны большие ямы. В 1937 году было решено тайно вывозить приговоренных в специально отведенные места за городом. Одним из таких мест стала пойма реки Усманки, которая примыкала к полигону НКВД в поселке Дубовка.

Территория была не огорожена и не охранялась, хоронили в ямы. В начале 1950-х здесь высадили сосновый лес, под которым спустя сорок лет обнаружили более сотни расстрельных ям.

По данным воронежского «Мемориала», за годы сталинских репрессий в Дубовке было расстреляно более 10 тысяч человек, из них перезахоронено 1 869 человек — по лесу разбросаны 44 братские могилы. Территория захоронений до сих пор никак не огорожена.

История с раскопками захоронений под Дубовкой началась с письма местного жителя Новикова в газету «Коммуна». В июле 1989 года его опубликовали в статье «Какой лес хранит тайну?», и городская администрация, КГБ, МВД и прокуратура начали поиски могил.

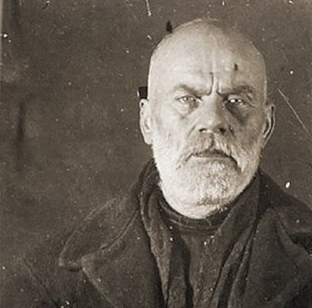

На этом расстрельном полигоне был захоронен бухгалтер Иван Силецкий, который родился 6 ноября 1886 года в подмосковном Дмитрове и работал в совхозе Степнянский Воронежской области. В январе 1931 года Силецкого арестовали по обвинению в антисоветской агитации и дали три года лагерей в Магадане.

Летом 1937 года Ивана арестовали повторно — за «систематическую контрреволюционную агитацию». В обвинительном заключении приводятся формальные причины ареста: критиковал подчиненных, рассказывал анекдоты. Например, однажды Силецкий велел раздать рабочим зарплату, не дожидаясь поступления ведомости от цехов.

«В тот же день в конторе Силецкий говорил мастеру, что в этом товарном цехе все бузотеры и симулянты. И этот представитель отмирающий эпохи капиталистического общества имеет наглость оскорблять рабочих передового цеха. Не ограничиваясь этим, Силецкий делает осторожную попытку антисоветской агитации, основанную на рассказах анекдотов, имеющих несомненно политический смысл. Вполне достаточно того, что приведено выше, чтобы иметь представление о чуждости и социальной вредности этого человека в пролетарской среде», — говорится в обвинительном заключении.

Ивана Силецкого обвинили в том, что он «не проявлял никакой инициативы в деле улучшения работы, а наоборот, вполне сознательно вводил в систему бухгалтерии ненужные формы работы и путаницу».

В 1937 году 51-летнего Силецкого расстреляли. Через полвека он был реабилитирован.

Колпашево, Томская область

Одно из важнейших мест памяти в Сибири — полигон Колпашевский яр в 270 километрах от Томска, где захоранивали людей, расстрелянных или умерших в тюрьме НКВД по Нарымскому округуАдминистративное образование в составе Западно-Сибирского края и Новосибирской области, существовавшее с 26 мая 1932 года до 13 августа 1944 года. в 1930-е — 1940-е годы.

В период Большого террора на специально отведенном участке во дворе тюрьмы вырыли ямы с ведущими к ним помостами — тут приводили в исполнение смертные приговоры и хоронили расстрелянных. В 1950-е годы часть тюремных построек перенесли на новое место, чтобы их не подтопило. А место, где находилась тюрьма, почти тридцать лет было заброшенным пустырем.

О том, что коровы пасутся на человеческих останках, узнали случайно. Весной 1979 года весеннее половодье Оби подмыло высокие берега и обнажило мумифицированные человеческие тела.

«Оказалось, что сохранность этих останков очень высокая. Можно было многих из жертв идентифицировать и узнать в лицо. Трупы не сгнили, а высохли. Это было связано со спецификой песчаной почвой и тем, как убитых «укладывали» в могильник: штабелями, присыпая известью и прокладывая еловыми лапами», — рассказывал Василий Ханевич, работавший заведующим отделом Томского мемориального музея истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД».

В фильме «Дважды казненные Советского Союза» рассказывается, как после этого КГБ и МВД провели в Колпашево «санитарную операцию». Чтобы скрыть захоронения, к берегу подогнали буксирный теплоход, который принялся «рубить» берега винтами. Специальные бригады перезахоранивали тела и ловили уплывающие трупы на реке и с помощью грузов их топили. Некоторые из них позже находили в ста километрах от Колпашево.

В 1991 году по заявлению томского и новосибирского обществ «Мемориал» главная военная прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту вандализма и надругательства над телами умерших. Через год дело закрыли «за отсутствием состава преступления» и засекретили.

На сегодня известны 1400 фамилий, которые были представлены в 1989 году к реабилитации как жертвы Колпашевского Яра. По данным общества «Мемориал», общее число похороненных здесь составляет около 4000 человек.

В Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» есть специальный раздел с постоянной экспозицией, посвященный Колпашевскому яру, а на сайте музея можно найти ссылки на публикации и документальные фильмы об этом захоронении.

Вера Стромилова, имя которой связано с Колпашево, родилась в 1911 году в селе Новообинка Алтайского края. В юном возрасте вышла замуж за сына крестьянина-единоличника и работала медсестрой в больнице.

В марте 1931 года 19-летнюю Веру вместе с семьей мужа Егора и восьмимесячным сыном Алексеем выселили из дома. Имущество изъяли. В архиве исполнительного комитета остался перечень хозяйства: косилка, плуг, амбар, избушка, три телеги, трое саней, три хомута, дом, заимка и ветряная мельница.

Вера с мужем оказались на спецпоселении в селе Тогур Колпашевского района. Почти сразу случилось несчастье: сына Алексея до смерти закусали муравьи в землянке. Через год у пары родилась дочь Мария.

В июне 1943 года Вера получила повестку, что ее муж пропал без вести на войне. В том же году Стромилова освободилась, но не была реабилитирована. До самой смерти в 1961 году она проживала в селе Тогур.

Тесницкий лес, Тульская область

Еще один полигон для массовых расстрелов репрессированных, где с 1937 по 1938 годы расстреляли около трех тысяч человек. В основном это были туляки и калужане: бывшие офицеры императорской армии, участники Первой мировой войны, священники и монахи, работники искусства и краеведы, советские и партийные деятели.

После выстрелов в затылок палачи стреляли и в воздух, чтобы сымитировать работу учебного полигона. Тела бросали во рвы и засыпали известью.

В 1990-х на полигоне перезахоронили часть найденных останков, поставили памятные таблички и кресты, а в нулевых построили часовню. В 2023 году часть Тесницкого полигона получила статус объекта культурного наследия — наряду с Куликовым полем и усадьбой Ясная Поляна. Но историки переживают, что другая часть, где находятся основные захоронения, по-прежнему не защищена. В 2024 году активисты обнаружили следы раскопок прямо на месте расстрельных рвов: кто их вел — неизвестно, а полиция не реагирует на обращения.

Один из убитых в Тесницком лесу — священник Владимир Мазуренко. Мужчина родился в крестьянской семье в Подольской губернии. До 28 лет жил вместе с родителями, помогая им по хозяйству. В 1910 году Мазуренко отправился в Киев и поступил послушником в скит при Киевском Михайловском Златоверхом монастыре. В 1922 году в Екатеринославе он был пострижен в монашество с именем Василий и рукоположен в сан иеродиакона.

Через три года иеродиакон Василий был рукоположен во иеромонаха в родном селе Кулыга и прослужил там до 1927 года. Через два года Мазуренко перевели в храм в Винницкой области, где сотрудники окружного отдела ГПУ стали склонять его к сотрудничеству. В июне 1929 года иеромонах согласился работать с ГПУ под кличкой «Василий». Его обязали давать сведения о духовенстве и монашествующих, но отец Василий с первого же дня стал уклоняться от сотрудничества.

Так продолжалось в течение года и нескольких месяцев. 22 апреля 1931 года иеромонах Василий был арестован. Отвечая на вопросы следователя, священник рассказал, что к нему домой ходят крестьяне, но исключительно по церковным вопросам — о политике они не беседовали.

Против иеромонаха Василия свидетельствовал житель села Ладыжинские Хутора, который показал, что священник был тесно связан с крестьянами-кулаками. Другой свидетель показал, будто священник говорил, что колхоз — это ярмо для крестьян, что люди, верующие в Бога, не могут и не должны входить в колхоз.

В августе 1931 года иеромонаха Василия приговорили к трем годам ссылки в Архангельск. После священник служил в храме Рождества Богородицы в селе Клемово Тульской области.

В 1937 году мужчину обвинили во враждебном настроении к советской власти, а также в том, что «под видом совершения религиозных обрядов» он ходил по домам колхозников и вел антисоветскую агитацию против выборов в Верховный Совет СССР.

Отца Василия снова арестовали. Один из свидетелей заявил, что однажды священник якобы остановил его на улице и спросил, почему он отступился от церкви. Тот ответил, что в церковь он не ходит очень давно, не находя там ничего для себя полезного. Иеромонах Василий сказал: «Это большевики сделали из тебя безбожника. Если бы не было советской власти и этих антихристов-большевиков, ты никогда бы не был безбожником».

30 декабря 1937 года тройка при УНКВД СССР по Тульской области приговорила Василия Мазуренко к расстрелу.

Почитать материалы дел людей, пострадавших от Большого террора, можно на сайте «Открытый список».