История первая. Родина свободы

Жители этого далекого от столиц глубинного русского села в 1832 году выкупили себя из крепостной зависимости. Двенадцать тысяч крепостных на общем сходе решили выкупить себя у помещика за невероятную по тем временам сумму — 3,4 миллиона рублей. Выплаты растянулись на 33 года.

К тому моменту в И́жевском уже сложилась традиция самоуправления и даже была своя “конституция”, записанная и официально оформленная в 1829 году.

Решение о выкупе было не очевидным. Помещики, в том числе и последний — генерал Николай Демидов, не очень притесняли крестьян. В Ижевском не было барщины, а оброк был не очень обременительным — около 10 рублей с души в год. А свобода стоила больших денег: из крепостной зависимости люди попадали в долговую.

К тому же, как только они стали свободными крестьянами, в Ижевское сразу же поехали разные чиновники стричь с них деньги. А еще были постоянные суды с наследниками Николая Демидова, которые регулярно предъявляли иски о невыполнении условий договора и требовали возвращения жителей села в крепостное состояние.

Тем не менее люди в Ижевском решили, что свобода стоит риска. И они сумели договориться друг с другом.

История вторая. Праздник

На фотографии 1902 года — каменный дом в Ижевском. На доме — вывеска: «Фотография». Это дом Ивана Филатова, крестьянина из этого села, который увлекся фотографией и открыл тут свою фотостудию. Не в Москве, Петербурге или Нижнем Новгороде, а именно здесь, в селе, где даже железной дороги не было, — уже в самом начале ХХ века была своя фотостудия.

Впрочем, если посмотреть на экономическую статистику за тот же 1902 год, то видно: здесь работало 46 предприятий с оборотом 238 тысяч рублей — очень большие деньги по тем временам. Несмотря на удаленность от транспортных артерий — рек и железной дороги — это было очень богатое село с множеством каменных домов, тремя церковными приходами и богадельнями.

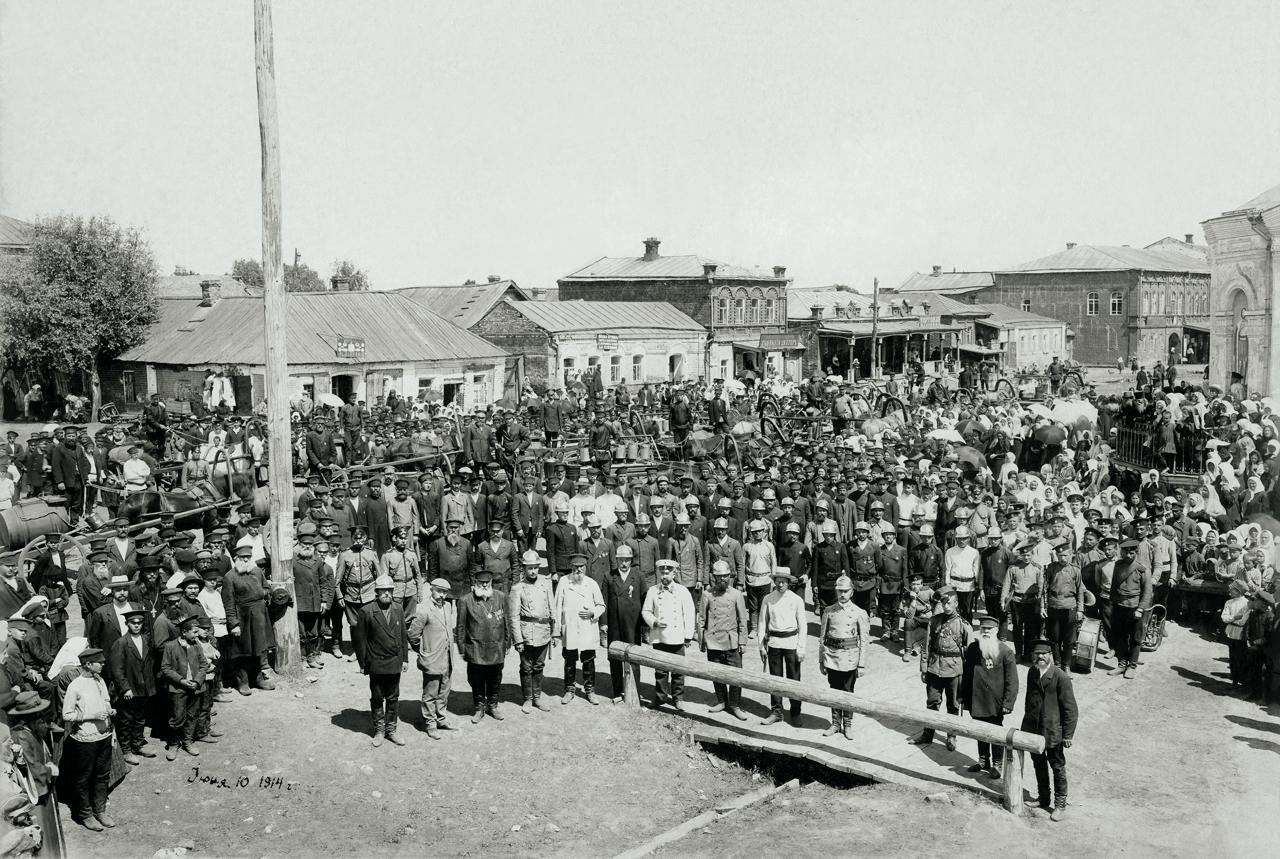

И каждый год 10 (23) июня здесь отмечался главный праздник — «День независимости». В этот день Николай I завизировал договор о самовыкупе крестьян. И когда смотришь на фотографии Ивана Филатова, становится очевидным: риск, на который пошли жители Ижевского, выбрав свободу, полностью оправдался.

На этом фоне едва не забывается, что именно в Ижевском в 1857 году родился основоположник современной космонавтики — Константин Циолковский. Тут и музей его есть.

История третья. Дом Филатова.

Бывший журналист «Новой газеты» Никита Гирин в 2021 году переехал из Москвы в Ижевское ухаживать за своей бабушкой. Его предки по материнской линии жили здесь как минимум с XVIII века. Бабушка умерла через год после переезда. А Никита так и остался здесь.

«Я уже занырнул в местную жизнь, появились новые социальные связи, знакомства, люди, которые в это тоже включились. Отказаться от этого я не мог и не хотел. Я занят любимым делом», — объясняет Никита свой выбор остаться в Ижевском.

Так появился волонтерский проект «Дом Филатова». Команда проекта собирает фотографии Ивана Филатова и его учеников, а также восстанавливает его дом — тот самый, что на фото с вывеской «Фотография».

А еще они вместе с краеведом Андреем Меркуновым, который тоже когда-то «убежал» из Москвы, договорились с главой села о возрождении празднования Дня села — 23 июня. Через год к ним присоединилось еще несколько человек. Один из них — Дмитрий Горбач, он нашел в архивах статьи из «Рязанских газет» о том, как отмечали День независимости в 1914 году. По этим статьям и фотографиям Филатова команда восстановила хронологию праздника. И теперь устраивает его ежегодно.

Никита Гирин в последние годы работы в «Новой газете» писал о местном самоуправлении и низовых инициативах, а теперь, в Ижевском эти инициативы создает и реализует сам.

При этом Гирин со своими леволиберальными взглядами прекрасно взаимодействует с Андреем Меркуновым, который называет себя державником. «У нас совершенно разные взгляды на жизнь, но мы считаем, что делаем одно дело», — объясняет Гирин. По нынешним временам — это тоже удивительная история.

Откуда есть пошла свобода в Ижевском?

«Рязанское княжество последним из Великих княжеств подчиняется Москве, а до этого это было весьма самовольное место», — начинает Никита Гирин рассказ о том, откуда у жителей Ижевского появились традиции самоуправления, тяга к свободе и деньги для ее реализации.

А еще жителям повезло, что земля в этих краях не плодородная, зато леса богаты медом и воском. Бортничество — привилегированное занятие на Руси. Воск — до XVII века один из основных экспортных товаров, поставляемых в Европу из России. Бортники не привязаны к земле, их промысел требует подвижности, и их куда сложнее контролировать извне.

В XVIII веке, когда значимость воска падает, Ижевское уже — богатое ремесленное село. Тут живут и иконописцы, и позолотчики, и мастера, которые подделывают мрамор из алебастра. А в начале XIX века, незадолго до выкупа, ижевские мастера осваивают новый промысел — бондарный. «Вино, нефть, мясо, соления, зерно — для всего этого требовались бочки в огромных количествах», — объясняет Никита. Не привязанные к земле и привыкшие к ремеслу жители Ижевского отправлялись на юг, в портовые города — главным образом в Астрахань — и делали там бочки, а возвращались домой с большими деньгами.

Выкуп давал куда большую свободу передвижения и труда, а значит возможность за счет бондарного промысла реализовать мечту о достойной жизни.

Впрочем, Гирин не склонен преувеличивать пафос преуспевания. Его больше заботят проблемы социального неравенства и расслоения, которые начались в селе после выкупа: «С началом свободного труда, когда ты можешь взять паспорт и уехать, начинается индивидуализация и община отмирает — она на этом выкупе надорвалась».

Но и тут у Никиты есть повод для гордости: по документам выходит, что как минимум до 1870-х годов разница между богатыми и бедными в Ижевском все еще намного меньше, чем в целом по России. Община и самоорганизация продолжали работать, несмотря на индивидуализацию.

Ижевское — XXI век

«Чем сейчас живут люди в Ижевском? Бюджетка. То есть администрация, дом культуры, библиотека, детский сад, школа, больница. Музей Циолковского. Короче,социальная сфера, культура и какие-то органы власти. Есть три… нет, две пилорамы. Ну и много людей ездит вахтой работать: Рязань, Москва или куда-то подальше», — так Гирин описывает современную жизнь села без снисхождения и высокомерия. Это его мир, и смотрит он на него не со стороны.

На вопрос, скучает ли он по Москве, отвечает вполне категорично: «В первые пару лет, когда приходилось ездить в Москву пару-тройку раз в год уже на подъезде к Люберцам, как только видел десятиполосные дороги и заборы многометровые, возникало желание развернуться и втопить назад. По людям скучаю, по каким-то конкретным местам скучаю, а по Москве — нет».

Естественно возник вопрос про туристов. Вот есть такое удивительное место — и разве не здорово было бы, если бы сюда ездили люди из той же Москвы, например?

«Туристический поток, честно говоря, мне не кажется первоочередной задачей. У меня нет цели создать этот поток. Это скорее приятный бонус, чтобы люди могли немного заработать на туристах: кто-то сделал какую-то чайную, кто-то затопил самовар, кто-то напек пирожков. Но если ставить это целью, мне кажется, это как-то неуважительно. Наследие — самоценно, и его не надо капитализировать», — размышляет Никита Гирин о будущем Ижевского.

И тут же добавляет: «Это у меня нет такой цели, а Андрей [Меркунов] со мной не согласен и считает туристический поток важной задачей. Впрочем, на самом деле это зависит не только от людей, которые сейчас вовлечены в проект Дома Филатова. В Ижевском живет три тысячи человек — и они, я и Андрей в их числе, как-то разберутся, что нужно селу, а что нет. Может, это будет совсем не то, о чем я думаю».